世間はシルバーウイークだったんですかね。ぼくは水曜日が定休日なので、昨日と今日で2連休。この最終日と言うことで、息子を学校に送り出してから、その足で近くの神社にお参りしました。

平日の朝の神社は人影もまばら。初詣のときはごった返しているんですけどね。ほとんど人の居ない神社は、とても静で落ち着きます。

静寂の中でいつものとおりお参りを済ませようとしたところ、ふと目に入ったのが「ねがいぶみ」。

お願いや報告などを小さな便箋に書いて収めるのだそうで、絵馬もおなじようなものらしい。

今日は時間もあるのでちょっと書いてみました。

これまでのお礼、今の悩み、これからやること・・・。小さな紙なので200文字もない。とてもかんたんなもの。書けたら初穂料を添えて封筒に入れ、ねがいぶみの箱に投函する。そうすると、後でご祈祷してくれるそうでして。

とてもカンタンなご祈祷ですね。

“ねがいぶみ”っていいな〜と思った点

書いてみて「“ねがいぶみ”いいな〜」とと感じるのはこんな点ですかね。

- シンプルにご祈祷ができる

- 初穂料が自由に決められる(少なくて済む)

- 書くことで実感が持てる

- 人に見られない内容を書ける

まず、シンプルにご祈祷ができると言うこと。正式なご祈祷ですと、宮司さんはじめ大勢の人手が必要ですし、時間もかかる。これが1人で10分もかからずにできるというところが良いですね。

初穂料が自由に決められるのも良いですね。正式なご祈祷ですと、1万円以上などきまりがありますけど、心付けの形になっていますので、お賽銭と同じ感覚でできそうです。(そういえば、初穂料とお賽銭はなんか違うのかね?⇒※初穂料って何?)

書くことで頭でぼんやりと思い描いていたり、感じていたことを明確にできるのが良いですね。アウトプットというヤツです。書く瞑想というところのものですね。

あとは、人に見られたくない内容をしたためることができるというところですね。“ねがいぶみ”は、願いを書くという点では“絵馬”と似ています。でも、“絵馬”は他の人に見られる場所に置きますから、人に言えない悩みなんかはちょっと書きにくいですね。人に見られることを意識して、本音で書けなくなるのもどうかと。

どんなことでも包み隠さず、本音で書き出す。そうして神様に届けられる方が断然効果がありそうですね。

「ねがいぶみ」と「絵馬」の違い

| 項目 | 絵馬 | ねがいぶみ |

|---|---|---|

| 素材・形式 | 木の板 | 紙・封筒 |

| 奉納場所 | 絵馬掛けに吊るし公開 | 奉納箱に納め非公開 |

| 願いが見えるか | 他人にも見える(公開) | 神様だけに伝える(非公開) |

| 向いている願いの内容 | 記念・宣言・他人と共有したい時 | 深い本音・他人に知られたくない願い |

というところで、シンプル、早い、安い!(爆)の3いいね♡のねがいぶみ、ちょっとハマりそう。毎月1回はやっていきたいなと思いました。

初穂料ってなに?読み方、お賽銭との違いなど

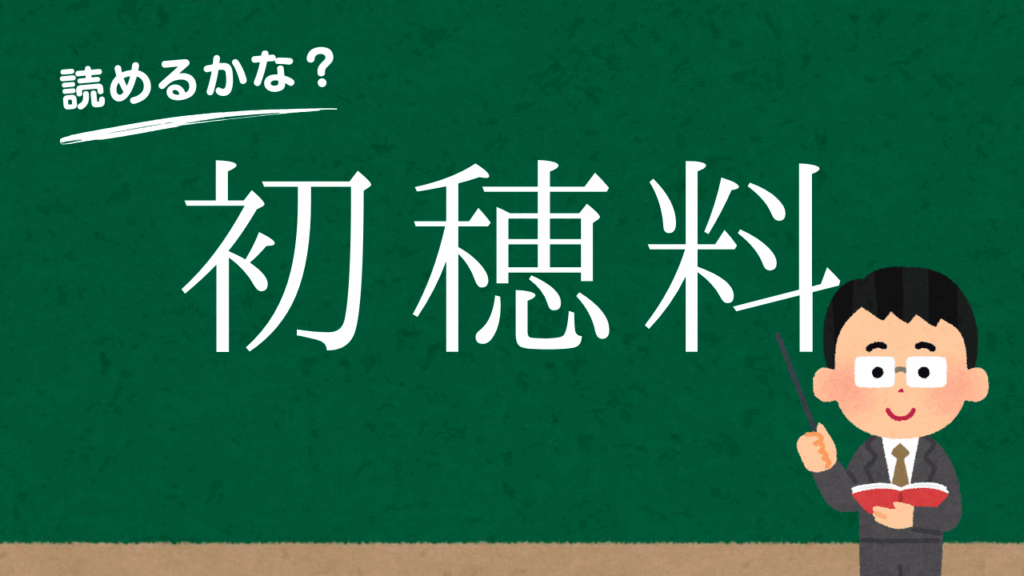

そういえば、神社ではお札やご祈祷の料金の表現として「初穂料」という言葉が用いられているけど、最初は読み方も分からなかったし、「お賽銭」とも違うのか?というギモンが湧いたので、ちょっと調べてみた。

まず読み方は「はつほりょう」ですね。「しょほりょう」かな?と思っていたのですけどね(恥)

| 項目 | お賽銭 | 初穂料 |

|---|---|---|

| 納め方 | 直接賽銭箱に入れる | のし袋や半紙に包み表書きして納める |

| シーン | 日常のお参り | 祈祷・お祓い等の特別な儀式 |

| 額面 | 自由(金額に決まりなし) | 神社や儀式ごとに目安あり |

| 起源 | 感謝や祈願を直接神様に伝えるため | 新米(初穂)の奉納に由来 |

お賽銭は本来、お米などの収穫物を奉納していたそうですが、貨幣経済の発達と共にお金に代わっていたとのこと。

初穂料も、本来はお米ですけど、これはその年に最初に収穫したお米(初穂=新米)を奉納したことが起源なんですね。なるほど、それで「初穂料」なっとくです。

どちらも神様への「感謝の気持ち」が根本ですが、賽銭は日常的なもの、初穂料は特別な依頼や儀式の際という違いがあります。

コメント